GOERZの銘玉は、階調豊かに描写する。

おすすめ度

購入のしやすさ 7/10

日本国内では、あまり高値が付いていないGOERZ製品ですが、それでもDAGORとなると、8千円~が相場だと思います。さらに、焦点距離が短くなれば短くなるほど高価になる傾向があります。また、135mm以上の長さのものは、中古市場に多く出回っているため、見つけることは容易です。

使いやすさ 4/10

- フランジバック調整が必要です。

- 今回のDAGORは、スプリングカメラにセットされていたもののようです。ヘリコイドが備わっておらず、何らかのヘリコイド機構が必要です。

- フードを準備する必要があります。

- 開放F6.8は日中の屋外では気になりませんが、やはり暗いレンズです。

- 150mmでスナップはちょっと長めです。

- 150mmということもありますが、F6.8にしては、ピント面が薄くなります。これはKALOSTIGMATと同様です。

現代レンズと比較した描写の独自性 8/10

銘玉の名にふさわしく、適度にシャープです。また、F6.8ですが、線が細く、十分にボケます。光源は前ボケ、後ろボケにかかわらず、小さな円形の独特な幻想的なボケになります。素晴らしい描写です。

アンダーでもかなり階調を保っています。これはKALOSTIGMATと同様です。

イメージサークルの広さから、同時代のCarl Zeiss Protarと比較されます。確かにシャープさはProtarの方が勝っているかも知れません。しかし、光源ボケの美しさや、空気感はDAGORの方が1ランク上だと思います。

同じ、GOERZ社のDOGMARは、DAGORに比べ、素直な描写をする良いレンズだと思いますが、し質感は、やはりDAGORには及びません。

総合 4/10 (8/10)

マウントアダプターを用意できるかどうかは重要です。ですので、万人におすすめ出来ませんので評価4/10とします。マウントアダプターが用意でき、焦点距離さえ気にならなければ、持っておくべきレンズだと思います(8/10)。

このモデル

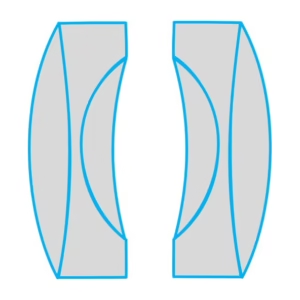

無一居さんとRokuoh-Shaさんの解説よると、イエナガラスの3枚貼り合わせレンズを対称配列した2群6枚を、GOERZ Doppel-Anastigmat SeriesⅢとして、1893年から販売されたそうです。1904年にDoppel-Anastigmat GOeRzを省略して、DAGORと改名しています。150mmは4×5in版用のカメラに装着されていたもののようです。

撮影準備

マウントアダプター

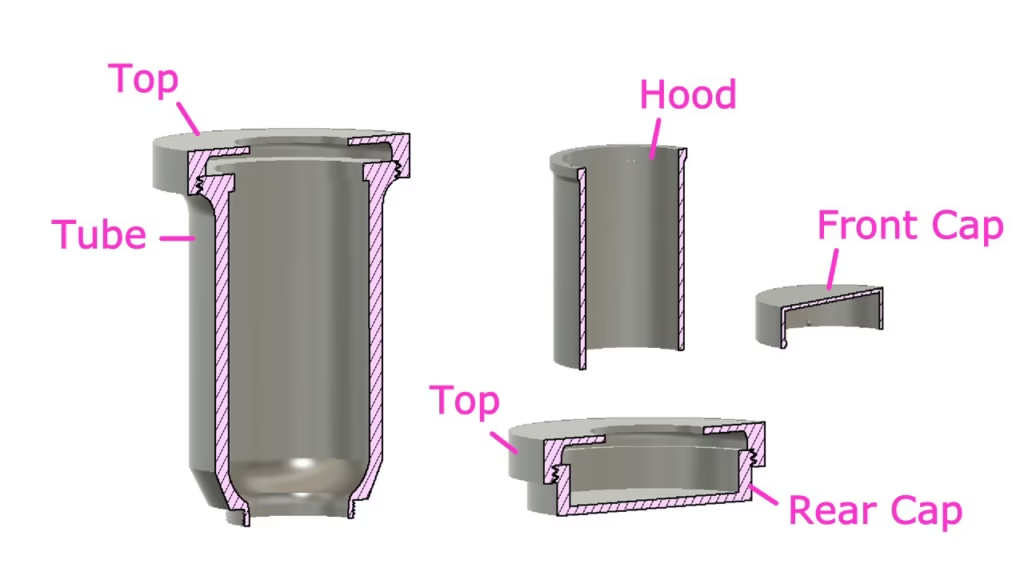

TopとTubeで合わせて103.5mmバックフォーカスを延長して、M42と同じにしました。これをM42-NEXのヘリコイド付きマウントアダプターでドライブさせ合焦させます。

3Dプリンターで出力品はのフィラメントはOVERTURE PLA Plus (PLA+)を用いました。

内面処理

3Dプリンター出力品の内面は、アクリル塗料(ターナー色彩 アクリルガッシュ 暗黒ブラック)の塗布を行いました。

この塗布には、筆を用いるよりも、キムワイプか、ケイドライが向いていると思います。

ヘリコイド付きマウントアダプター

これで、無限遠~最短1mほどまで合います。

撮影(作例)

光源ボケは、中に芯のあるような、強いオーバーコレクションのような像として現れます。不思議なことに前ボケでも、後ろボケでも同様になります。

このレンズは、アンダー部が非常に階調豊かです。これは、これはKALOSTIGMATも同様です。

暗めのほうが、このレンズの特色に合っているのかも知れません。

ありがとうございました。